Franco Scaldati il pozzo del teatro

C’è del metodo nella pazzia del Pozzo

di

GREGORIO NAPOLI

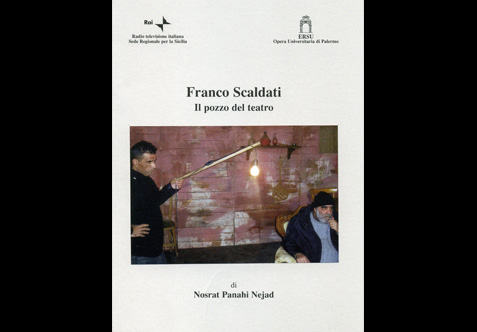

“La mia città è il quartiere”, riflette Franco Scaldati intabarrato nella giubba da lavoro, pan di zucchero in lana a coprire il cocuzzolo del cranio, certamente pieno di appassionato ardimento, ma anche di idee. La macchina da presa non è ferma sul suo asse, anzi ondeggia, sembra abbracciare il personaggio, accarezzandolo se non blandendolo, per coglierne le parole, mentre un astante immobile immerge la luce della torcia nel Pozzo del teatro.Dietro l’occhio della “camera” si intuisce la filologia di Nosrat Panahi Nejad, che – ricusando sdegnosamente il metodo afflittivo dell’intervista – affida la sua curiosità (di cronista? di autore, direi) ai ritagli dalla stampa. Emergono così le memorie, i documenti, le tappe di un percorso che i giornali, una volta tanto, hanno seguito o inseguito con cauto fervore. Si nota qualche firma celebre, si scorrono premi e riconoscimenti, si notano pertinenti giudizi critici: e chi – come me – ha vissuto una carriera parallela all’evento scenico, sedotto dallo specchio ammaliante della Musa in fotogramma, è turbato dal duplice sentimento, dal doppio assillo fra le emozioni perdute ed i valori acquisiti: lasciando le prime sulla poltrona disertata; ed accumulando i secondi in una cineteca tutta da rivedere, da scorciare, da ridurre all’essenziale. Snobbando gli angosciati pensieri del recensore mancato e ormai troppo avanti negli anni per candidarsi, Franco Scaldati continua ad affidare alla cinetelecamera il suo insegnamento. Nel suo eloquio, il quartiere è nucleo etico contro la globalità, dunque, contro l’accelerazione della parola, summa mediaticamente incontrollabile della notizia; quindi, è assenza della pausa valutativa, o tramonto della filosofia se vogliamo utilizzare una terminologia apodit-tica. Il quartiere è, inoltre, cavea, anfiteatro, forum di libertà; e cade acconcia la definizione tracciata da Silvio D’Amico nella sua monumentale Storia che, partendo dall’ambiguità del lemma, ne individua, poi, la collocazione logistica (gradinata dalla quale si contemplò – theaomai, vedo – la rappresentazione drammatica), per scorgere, infine, l’intero edificio. Che, nel caso di Franco Scaldati e dei suoi complici, è il garage, la cantina, il sotterraneo, insomma, l’underground nel non dimenticato Off off Alberto Arbasino. Se D’Amico conclude sintetizzando il Teatro nella “ comunione d’un pubblico con uno spettacolo vivente”, la banda Scaldati-Panahi nejad-Gaspare Cucinella pretende di “essere se stessi nella città raccontata”. È chiaro che utilizzano strumenti diversi, per non dire armi, munizioni, pungoli diversi. Franco componendo e declamando, Nosrat reggendo l’obiettivo au poing, e Cucinella – sublime Vagabondo, di keatoniana se non chapliniana matrice – a far da palo sul litorale deserto, anzi abitato da un dormiente e decorato dai detriti.

IL pozzo del Teatro può essere assunto, a dosi omeopatiche, come lezione morale. Il monito è chiaro: l’autore e l’attore non faranno concessioni alla Politica. Sarebbe scorretto. Panoramicando e carrellando, la ripresa “a spalla” riscopre l’identità dell’inquadratura, quel gusto dei primordi che affascinò i fratelli Lumière obbligandoli a fissare dal basso l’Arrivo del Treno per esaltare il trionfo della marcia sul binario e l’affluire festoso dei passeggeri. Così, Scaldati seduto esce lentamente dal campo per dare spazio al tavolo spoglio, agli arredi umili, alla vecchia Irradio, muta come era muta la stazione di La Ciotat. Il sonoro di Nosrat ci dà contezza, invece, dell’Estetica profferita dall’AttoreAutore. In alternanza al Cucinella erratico ed interrogativo, il sonoro di Franco è esplicito. Non recita più, espone; non interpreta né finge, formula dottrine. Il teatro è Poesia; non scritta sul foglio di carta e abbandonata nel cassetto; bensì rinsanguata dal contatto con lo spettatore. Anche una creazione “smaccatamente poetica” deve ottenere vibrazioni teatrali per giustificare la sua messinscena. Altrimenti, si cade nello sterile solipsismo letterario. per il teatro significa scrivere per gli altri. E si torna alle pagine del maiuscolo D’Amico. Gli spettatori sono al plurale, non al singolare. “Soltanto un pazzo come re Luigi di Baviera ha potuto volere spettacoli teatrali eseguiti soltanto per lui solo. Il teatro si rivolge, per sua natura, ad una collettività.” E aggiunge: “Bergson ha detto che non si ride da soli, per ridere bisogna essere in più.” Non soltanto nella produzione umoristica, poiché “anche il pianto, la commozione, o qualsiasi forma di interesse, a teatro, son di natura collettiva.” Tentiamo adesso una chirurgia estrema, saldando l’assioma Silvio D’Amico alla prassi Franco Scaldati. Nel Pozzo del Teatro, nella Pazzia del Pozzo c’è un metodo, come nel dramma scespiriano. Mentre nel cortile – di uno splendido finale – la fanciulla intona Era di maggio, ed entra in accordo la chitarra, e la luce scruta dentro il buco profondo, affiora il senso – la tematica, si diceva ai tempi di Guido Aristarco – del mediometraggio filmato da Nosrat Panahi Nejad. Quella esperienza scaldatiana ascoltava il sentore di un’età a suo modo rivoluzionaria. Franco, nato a Montelepre nel 1943, aveva 25 anni nel Sessantotto. L’ansia di espandersi dallo scantinato in via Sammartino allo Zen, dalla muraglia asfittica della Borghesia palermitana al futuro incerto dell’insediamento popolare, si gemellava al parigino joli mai o alla romana Valle Giulia; insomma ad una intellettualità che prese le armi ma non sfondò alcuna breccia. Forse. Ma contribuì, vistosamente, a edificare una coscienza, ad erigere un vessillo di cultura; talché non sembrerà inopportuno con le parole di Bruno Cirino nel Diario di un maestro,illustre e censurato regesto televisivo di Vittorio De Seta: “a Teatro bisogna dire queste cose. Non dalla cattedra, ma a Teatro.”

Il corpo a corpo con Dio

di

SALVATORE FERLITA

È un atto demiurgico, la regia, per Nosrat Panahi Nejad. Una lotta con l’angelo. Quasi un corpo a corpo con Dio.

Nel momento stesso in cui egli individua un oggetto di indagine, prendendo le mosse da una suggestione apparentemente laterale, gli sovrappone la sua lente onnivora e ossessiva. Con risultati spesso sorprendenti. Lo slancio conoscitivo che lo anima, infatti, la propensione epistemologica che lo sorregge, in una stringente e necessaria convergenza investono a volte visionariamente le cose, i corpi, gli ambienti. Ma è solo la ostinatezza del suo sguardo che altera i contorni, dal momento che Nosrat è quasi sempre animato, almeno in prima battuta, da una sete di realismo insaziabile. Per lui conta la materialità degli oggetti, la loro tridimensionalità. La pesantezza dei corpi, anche i pulviscoli che nella semi-invisibilità animano gli interni. Ma essendo lui un variantista accanito, alla ricerca affannosa di un possibile miglioramento, di un aggiustamento progressivo, la materia da lui indagata viene di continua riplagiata, modificata.

Da qui, anche, la natura particolarissima dei suoi lavori, che mi inducono a definire la sua, in ogni caso, una sorprendente meta-regia. È stato lo stesso Nosrat una volta a dirmi: “Quando non avevo la macchina fotografica, scrivevo le foto che volevo fare”. Si tratta una confessione che può far da chiosa non solo ai suoi scatti, ma anche, direi soprattutto ai suoi video. La fortissima consapevolezza che fa da stampella ai suoi lungometraggi, la dice lunga da un lato sulla sua formazione, che ha allineato Barthes e lo Sciascia dell’entelechia, dall’altro fanno dei suoi docu-film dei manifesti programmatici, delle glosse critiche. Da qui la doppia natura delle sue opere: la ambiguità serpentesca delle immagini da lui montate.

Del resto, la sua è una presenza autoriale a tratti eccessivamente invasiva, una sorta di pratica maieutica. L’intento che possiede Nosrat, alla stregua di un demone che non conosce esorcismi, è quello di cavar fuori dalle cose la vera natura. Di estrarre dettagli spesso impensabili. Ecco perché la luce viene messa in scena in quel modo. Ecco perché il regista, alla stregua del minatore, ha una lampadina che si affaccia dalla sua fronte e che illumina il personaggio ripreso. L’elemento è messo a fuoco, sino allo sfinimento; spogliato della sua stessa tridimensionalità, sviscerato. Per poi essere ricomposto.

Nel video in questione, questo Pozzo del teatro, dedicato a una figura eslege e eterodossa del nostro panorama drammaturgico e letterario come quella di Franco Scaldati, la presenza autoriale di Nosrat si fa voce narrante, collante di un flusso narrativo che si sostanzia di immagini, parole, silenzi (agisce in modo determinante il Beckett di “Aspettando Godot”), di ritagli di giornali dell’epoca, di memorie, private e collettive, di spazi marginali, di periferie che del centro non hanno nemmeno il sospetto. E quel pozzo vuoto che artatamente viene illuminato è una sorta di contenitore poetico: di serbatoio affabulatorio. È la camera oscura di Nosrat, oltre a essere l’immaginario di Scaldati. È una falda metaletteraria. È la botola, infine, che si apre, e che ogni volta permette a Nosrat di seguire un percorso alternativo. Laterale, per usare un aggettivo a lui caro: e questo procedere seguendo una falsariga secondaria è la sua tattica. La sua poetica, che nella fattispecie mette in scena la forza tellurica del teatro di Scaldati, la sua vera natura geologica.

E come un archeologo, alle prese coi suoi pazienti scavi stratigrafici, Nosrat porta alla luce verità nascoste. Ignorate solo perché non visibili a occhio nudo, ma che il suo sguardo, catalizzatore instancabile, mette ossessivamente a fuoco.

il pozzo di scaldati teatro senza tempo

di

GUIDO VALDINI

Spettacolo che lui non vide (almeno in quell’ edizione) e che perciò affronta con un occhio curioso, meno coinvolto e più disponibile allo spaesamento. Il film si proietta venerdì al l’ Auditorium della Rai (viale Strasburgo 19), alle 19 e alle 21. Interverranno Valentina Valentini, Salvatore Ferlita, Franco Scaldati e Nosrat Panahi Nejad. Nejad è partito da una vecchia fotografia in bianco e nero che ritrae in posa i giovani protagonisti del Pozzo dei pazzi del ’76, smontandola e rimontandola in un puzzle di minuti frammenti, per costruire un’ opera che, se non intende rendere le suggestioni dell’ atmosfera di quella stagione, possiede lo sguardo diacronico di chi, filtrandola obliquamente, cerca di cogliere le tracce di un’ esperienza che continua fino ad oggi, all’ interno di una città-quartiere che sembrerebbe sfuggire al tempo. E lo fa talvolta un po’ confusamente, talaltra con felici intuizioni, in un susseguirsi di piani incrociati, spesso sovrapposti, in una continua alternanza di interni ed esterni, di memoria e della sua rilettura, dove, sull’ ossatura prolissa della rievocazione, le varianti strabiche del presente costituiscono il suo migliore respiro. Intabarrato nel suo cappotto scuro, berretto di lana in testa, Scaldati narra la nascita dello spettacolo, le improvvisazioni con Gaspare Cucinella, violenza, dolcezza, candore, crudeltà, rappresentazione di un mondo arcaico e senza freni, che costituiva la forza innovativa di quel teatro povero di mezzi, ma ricco di fantasia. è sprofondato in una poltrona in stile, al chiuso di uno squallido salone dall’ odore stantìo, dalle pareti sbrecciate e verniciate di un rosso rugginoso, nel “suo” centro sociale all’ Albergheria, culla del suo lavoro da tanti anni. E su di lui piove a vista un bastone che sorregge il bagliore stonato di una lampada che dà luce alla ripresa. Le immagini immediatamente successive ci trasportano en plein air, in un ampio spazio nei pressi di Punta Raisi, fra un casolare e resti di muri, il mare a vista, rombi d’ aereo, dove passeggia Gaspare Cucinella: agita mani e braccia, non rievoca, non parla, lancia il suo volto, ora spiritato, ora carico di stralunato stupore, come un lampo feroce, contro la macchina da presa che barcolla; mentre lì accanto un altro personaggio è assopito, disteso su una chaise-longue. Ecco, ora, dopo 32 anni, Aspanu e Binirittu, i due straordinari protagonisti del Pozzo dei pazzi hanno lasciato i loro amorevoli ed efferati litigi per una gallina, e si ritrovano distanti, in un sogno al rovescio, l’ uno doppio dell’ altro: il realismo lirico di Scaldati, lungo i corridoi del centro sociale, che legge il tremore metafisico del suo Libro notturno o, con tono incantato alla luna, le gesta di Lucio lo storpio e di Illuminata che lo tradisce; e l’ espressionismo muto di Cucinella, sentinella beckettiana, in piena luce diurna, di un pianeta attonito che non si spiega la sua presenza in una galassia di cui ha smarrito l’ alfabeto. E la gallina di Aspanu e Binirittu non c’ è più: ora è solo un corpo impagliato, leziosa testimonianza di un furore perduto nel pozzo della memoria d’ un altro tempo. Ma se l’ occhio di Nejad rivisita i due protagonisti come in una sorta di malinconia della reciproca assenza, il racconto del Pozzo dei pazzi ritorna in scampoli di altre foto, nei ritagli di giornale, nella sobria cronaca che Melino Imparato fa del loro teatro in quegli anni (dal “Pungolo” alla “Locanda degli Elfi”), nei ricordi affettuosi di Fabio Cangiatosi, due compagni d’ allora e ancora di adesso. E poi, non c’ è Palermo, c’ è il quartiere, l’ Albergheria, che per Scaldati è la “sua città”, attraversato per squarci notturni di luci fluorescenti vagamente pittoriche e anch’ esse rugginose: vicoli, strade, piazzette desolatamente deserte, se non fosse per qualche ombra fugace e per il passaggio di una Smart. Ma se fosse una Seicento, potrebbe essere una scena di trent’ anni fa. L’ “occhio palese” di Nejad ondeggia, plana, danza, dissolve, si ripete, indugia su dettagli, come un bacile pieno di cicche, un’ edicola votiva, un battipanni, una sfumata composizione orientale omaggio a Santa Rosalia, e talora si fissa come a voler estrarre da un’ immagine il pozzo dei mille rimandi della memoria. E chiude nel contemporaneo, durante le prove di Assassina o di Santa e Rosalia, nel fresco cortile del centro sociale con la sua delicata intimità lussureggiante, fra le presenze silenziose di attori e musici ed il canto, ispirato ed evocatore come una nenia, di un’ attrice d’ oggi, Egle Mazzamuto. E nel cortile, per caso, c’ è un pozzo. Ma non è quello buio, insondabile e senza fondo dei “pazzi” miserabili, “diversi” ed emarginati, anima innocente del mondo; o quello del teatro, che nasconde i fantasmi delle nostre pulsioni o i vermi dei nostri misfatti. è un piccolo pozzo a vista, ed è vuoto, perché si possa riempire dei gesti, delle parole dei sogni, del lavoro del teatro di Franco Scaldati e dei suoi compagni, artigianale e come “fatto in casa”, ancora diverso, ancora per tentativi, ma dello stesso luminoso ceppo di quello del Pozzo dei pazzi.

NOTE DELL’AUTORE

1) Punto di partenza ( e nello stesso tempo punto di arrivo) per questa mia nuova esperienza videomatica, che sceglie come protagonista il drammaturgo/attore/poeta Franco Scaldati, è una testimonianza fotografica di carattere occasionale ed amatoriale scattata durante la primigenia messa in scena de Il Pozzo dei pazzi testo/spettacolo cult, che nelle successive generazioni artistiche palermitane potè esercitare notevoli influenze in vari ambiti del linguaggio.

Questo accattivante documento fotografico riesce con semplicità, e per puro miracolo dell’occhio terso del suo ignoto autore, a condensare e riprendere non solo i sette personaggi dello spettacolo ma anche tutti gli elementi scenici di immensa povertà materiale, compresi

Un’ icona della madonna manifestantesi sullo sfondo, e, una gallina posta quasi al centro del ritratto di gruppo degli attori . Inoltre, questo documento fotografico per via del suo punctum barthesiano comportamentale (di sette attori ritratti) riesce a trasmettere, l’indole della parabola arcaica dei due protagonisti cioè: Aspano e Benedetto. Entrambi costantemente divorati da un manicheismo non più religioso-etico, ma tellurico e volgare: mangiare la gallina (rubata) o tenerla in vita! Beffarda e viscerale trasformazione dell’ amletico essere e non essere!

Inoltre dall’ insieme visivo/comportamentale e quindi comunicativo di questo ritratto di gruppo si potrebbe ricavare, sempre per il puro piacere intuitivo, una sorta di dichiarazione/manifesto all’insegna dell’ introduzione di un nuovo stato esistenziale del soggetto teatrale nella sfera della rappresentazione. Il quale stato per la sua ostentata richiesta di piena cittadinanza sul palcoscenico può essere paragonato al pellizzano Quarto Stato (1) e perciò all’emergere di nuovi soggetti teatrali.

Credo che Il pozzo dei pazzi sia, in buona sostanza, il manifestarsi di questo “quarto stato del teatro” dove l’arcaica povertà oggettuale degli attori, tratti in un perenne avvicendarsi del vuoto e del pieno,via via nel percorso tragico del testo, si eleva lambendo i significati più complessi della vita e della morte, dell’amore e dell’ amicizia. Tutto condiviso da un’ umana natura archetipica posta al di fuori del tempo e decisamente fuori dalla storia e in preda di una regressività permanente la quale si apparenta all’ acuta memoria fotografica/visiva delle scene campestri di Nicola Scafidi.

2) Dunque muovendoci da questo documento fotografico ribadiamo ciò che abbiamo detto e sollevato in altre occasioni: ogni immagine è un pozzo di immagini. Questa immagine, essendo considerato punto o inizio, presto si trasforma in un infinito. E ancora pensiamo che così come nell’intimo di ogni ritratto pittorico o fotografico vi è l’ idea di entelecchia(2) cioè il concentrato di dolore e respiro umano i quali soltanto ed in modo limitativo possono essere espressi nel volume manifesto del ritratto, vi è anche in un qualsiasi documento visivo e fotografico, un celato tumulto formale onde scoprire, direi, archeologicamente, le tappe formanti della memoria stessa del soggetto/i o ritratto/i.

Da questi due propositi prende l’avvio la mia lacunosa lettura visiva della esperienza scaldatiana de Il pozzo dei pazzi per poi, allargando, entrare nel pozzo del teatro dell’immagine da cui captare nuove tracce.

(1)Giuseppe Pellizza da Volpedo, Quarto stato, 1901

(2)Leonardo Sciascia, Entelechi, in.Fatti diversi di storia letteraria e civile, Sellerio, Palermo,1989

SCHEDA

TITOLO: Franco Scaldati, il pozzo del teatro

DI: Nosrat Panahi Nejad

CON: Franco Scaldati, Gaspare Cucinella , Melino Imparato, Fabio Cangialosi, Egle Mazzamuto, Giuseppe Mauro

Assistente : Luisa Mazzei

FOTOGRAFIA, AUDIO, MONTAGGIO: Nosrat Panahi Nejad

DURATA: 56 minuti

PRODUZIONE: Luisa Mazzei- Nosrat Panahi Nejad , 2008 Palermo

***********************

Conversazione con Franco Scaldati

di

Nosrat Panahi Nejad

vedi:

https://www.nosratpanahinejad.it/category/work-in-progress/